第三セクター鉄道等協議会

0から始まったプロジェクト、

ゆっくり、確実に価値を育てるインターンとの取り組み

第三セクター鉄道等協議会

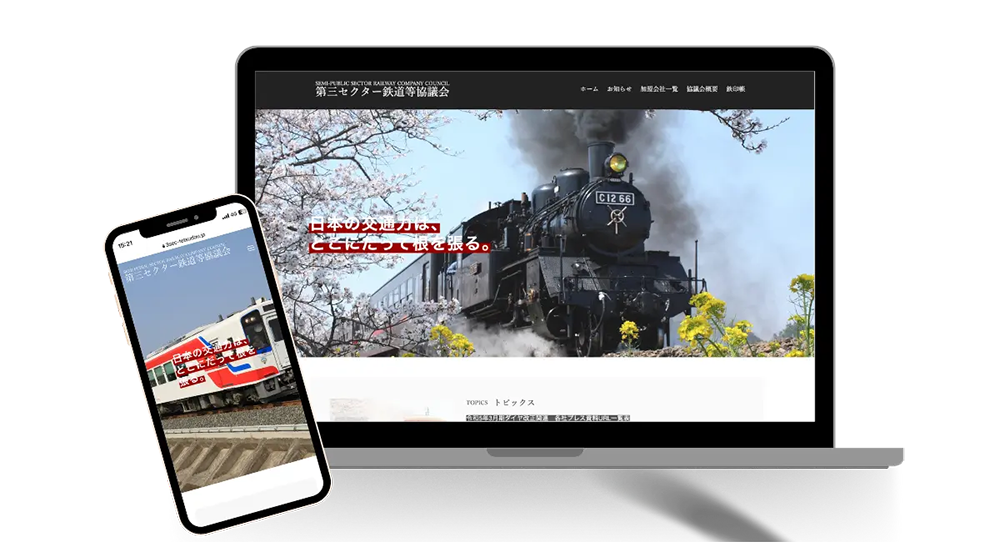

第三セクター鉄道等協議会は、旧国鉄の地方交通線や整備新幹線開業に伴う並行在来線を引き継いだ全国41社の鉄道会社で構成され、昭和60年に設立されました。会員相互の連携・協力を通じ、地域の公共交通として安全性、公共性、採算性の確保に努めています。カルティブは、一般社団法人日本地域色協会(カルティブ関連団体)とWEBサイトの開発と運営を行うことで活動を支援しています。

インタビュー

第三セクター鉄道等協議会

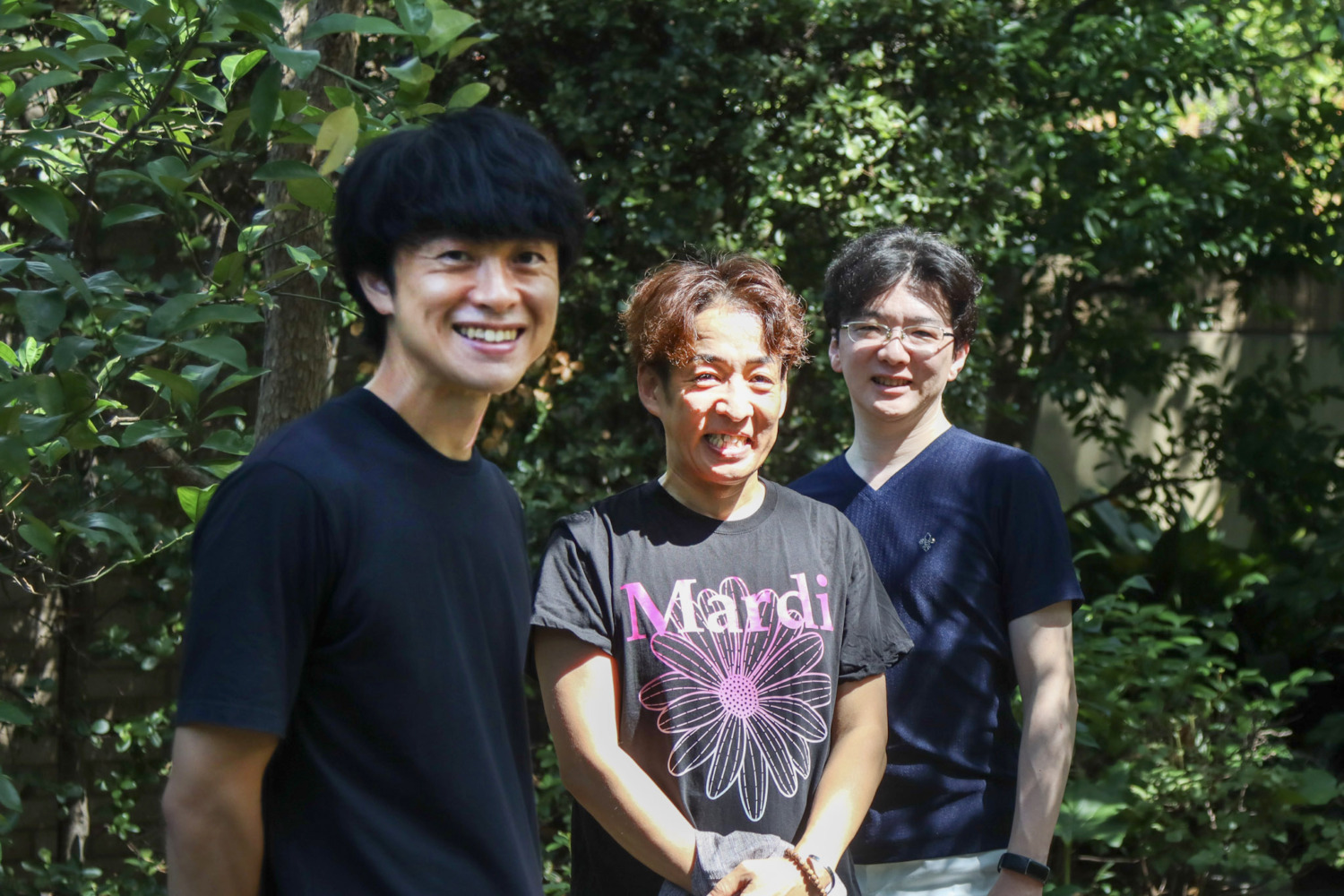

髙橋事務局長、岩岡事務局次長

株式会社カルティブ

インターン生 髙橋、西尾

一般社団法人日本地域色協会(株式会社カルティブ)

竹村

信頼を得るために、逆風の会議に足を運んだ。

まず、第三セクター鉄道等協議会についての紹介をお願いします。

- 髙橋事務局長(以下「髙橋(三)」)

- 設立は昭和60年11月21日です。当時「第三セクター鉄道が一社だけで成り立つのはなかなか難しい」という話があり、「みんなで寄り添っていこう」「第三セクターの鉄道会社が一つの団体としてまとまっていこう」という思いから、この協議会が立ち上げられました。会員の資格は国鉄由来の会社です。昭和62年に国鉄がJRに分割・民営化されますが、その前後で国鉄経営再建特別措置法に基づき、国鉄の業務が徐々に分化していきました。

地元の人たちにとって、鉄道がなくなってしまうのは大きな問題です。そこで、自治体が中心になって「鉄道を残そう」と立ち上がり、第三セクターという形で運営が引き継がれました。昭和62年4月1日の分割民営化後も、協議会の活動は続いて、民営化後に新たに生まれた鉄道会社で協議会に参加した会社もあります。

もう一つの大きな流れとして「整備新幹線」の開業があります。新幹線ができると、並行する在来線は切り離されることになりますが、そのままでは地域の交通が成り立ちません。

そこで自治体が引き継ぐ形で運営する「並行在来線」の会社が増えていきました。

こうして集まった会社は、現在41社にのぼります。新たに令和6年3月に運行を開始した「ハピラインふくい」が最新の加盟会社です。

北陸新幹線が敦賀まで延伸した際に、並行在来線が切り離され、第三セクター鉄道として運営を開始しました。 - 岩岡

- 並行在来線は必ず第三セクターに入らなければならないという決まりはありません。あくまでその時々の経営判断によるものですが、協議会としても「ぜひ一緒にやっていきましょう」と、加入のご提案をしてきました。その結果、ご快諾くださり、加盟が実現しました。

一番最初のカルティブとの接点は?

- 竹村

- 私と池田です。40年史にも記載がありますが令和3年に役員会に提案させていただいたのが最初のきっかけです。当時の三セク協の会長は三陸鉄道の中村さんで、現在は岩手県盛岡市の副市長をされています。

池田と中村さんは、東日本大震災の復興活動を通じてのご縁がありました。私も復興活動からスタートした日本地域色協会の活動をしており、その中で「さんてつトリコロール」という地域色で三陸鉄道を応援する取り組みがありました。そうした流れの中で中村さんとお話をする機会がをいただき、三セク協の存在を知りました。

ただ当時は、三セク協のホームページがありませんでした。そこで、池田と共に「ぜひ応援させてほしい」と申し出たのが始まりです。中村さんから三セク協の皆さんをご紹介いただき、役員の皆さんに「どういったものを作りたいのか」を伺いながら、何度もお話を重ね、サイトオープンまで一緒に歩ませていただきました。 - 髙橋(三)

- 中村会長が役員会の時に「ちょっと紹介したい」とおっしゃって、ご提案を聞いたのが最初でした。正直なところ、最初は「やめてくれ」という雰囲気でした。

耳にした情報で、「WEBサイトの運用経費は高い、何百万もかかる」と聞いていて、「そんなことできるのか?」という空気でした。

我々事務局ができることは限られています。そこに大きな負担が増えるのではないか、業務が膨らんでしまうのではないかと、不安もありました。ですから当初は全くの後ろ向き。賛成の声を上げる人は少なかった。

それでも中村会長から「ぜひ役員会で説明させてほしい」との要請があり、日本地域色協会とカルティブさんにプレゼンしてもらうことになりました。私自身も半信半疑でしたが、その中で「すべて支援でやります」と言ってもらいました。 - 竹村

- もともと日本地域色協会は「地域資源を応援する」という理念を持っており、カルティブも「教育・文化・地域」という軸を大事にしています。「三陸鉄道を応援してきた流れの中で、三セク協も支援したい」というお話をしてようやく「それなら」とおっしゃっていただきました。しかし、協議会の内部で信頼を得るのは一朝一夕にはいきませんでした。決算書をお見せしたこともありましたね。

- 髙橋(三)

- 我々としては、そちらの会社が永続的な会社なのかどうかが気になっていました。安定的な収入があって、サイトの制作と運営をお願いしても大丈夫な会社なのか、という意味です。人となりや中村会長のご紹介というだけではなく、事務局として客観的な情報が欲しかったんです。

- 竹村

- 地域のプロジェクトもそうですが、理解してもらうって時間がかかるんです。それはいろんな分野で起こります。1年かけて対話しても理解していただけないケースはたくさんあるから、何事もすぐには解消できないものと思っています。

- 髙橋(三)

- WEBサイトができる頃に、中村会長は退任されていました。

- 竹村

- そうでしたね。残念だったかもしれませんが、ちゃんとゴールまで我々を見届けてくれました。カルティブは盛岡市の企業版ふるさと納税事業を支援させていただいています。そのつながりもあり、今でも中村さんとお会いすることがあります。「見てるよ」と声をかけていただいています。

運営を開始して数年でカルティブに対しての印象はどう変わりましたか?

- 髙橋(三)

- ホームページができる頃には、もうこちらも「やるしかない」という姿勢でした。役員会の費用の議題で、「サーバー使用料や設定料は払わせて欲しい」と提案しました。最低限払うものは払おうと。

- 岩岡

- 最初は懸念も多くありましたが、前向きに考えていただけているし、オンラインでも直接でも何回でもわざわざ足を運んでくださるし、結果として完成した時点ではこちらも前向きになっていました。

実際、カルティブが支援で運営していますが、どういう意図があるのでしょうか。

- 竹村

- カルティブのコンセプトは「身近な人を大事にする」ということです。代表の池田も、その考えをとても大切にしています。中村さんも私たちにとって大切にしたい仲間であり、提案に共感していただけたからこそプロジェクトに賛同いただけたのだと思います。

今では、三セク協ホームページの運営は、カルティブのインターン生が運営の役割を担う場にもなりました。熊本県高森町の事業で南阿蘇鉄道に関わった際、当時大学生だった出水さん(カルティブインターンOG)が、熊本地震の復興活動に参加していて、そのご縁から「三セク協の取り組みに関わりたい」と申しでていただいて、彼女にはホームページの開設から更新運営のベースづくりを本当に頑張ってもらいました。

出水さんが大学を卒業し、現在は髙橋(カ)さんがプロジェクトを引き継いでいます。今年新たに西尾さん、宮下さんと新たなインターン生を加えて、次の世代へとバトンを渡す形でプロジェクトが続いています。 - カルティブ髙橋(以下「髙橋(カ)」)

- はい、私は2代目です。

髙橋(カ)さんは、三セク協のサイトを管理するようになって何年目ですか?

- 髙橋(カ)

- 2年くらい経つと思います。池田さんから三セク協の仕事を提案いただきました。「情報発信を学ぶこと」を目的に、池田さんと話し合いながらこの業務に携わることになりました。全くの未経験からのスタートで、最初は何もかもが初めての経験でした。

三セク協のサイトにはたくさんのユーザーが訪れています。これだけ多くの方に閲覧されているサイトを運営し、実際にデータを分析して「どのくらいの人が見ているのか」を可視化していくのは初めてで、最初は戸惑いもありましたが、とても興味深く学びの多い経験でした。 - 髙橋(三)

- 運用開始以降、分析のレポートも提出してもらっています。最初にレポートを見たとき、「こんなふうに数字で見えるんだな」と驚きました。

- 髙橋(カ)

- ただ数字を追うだけではなく「どこからアクセスが多いのか」「どの会社のページが一番PVが高いのか」といった具体的な傾向も分析しています。

- 髙橋(三)

- 月ごとの変化だけでなく、会社別の分析までできるのはすごいですよね。私はこういった分野に疎いのでので、難しい言葉が出てくると「これはどういう意味?」と教えてもらいながら学んでいます。

先ほどの資料を見ると、アクセス数が伸びているように見えました。

- 髙橋(三)

- そういえばここ、急激に上がって急激に落ちていませんか?

- 竹村

- それは能登半島地震の影響です。のと鉄道関連で検索する人が増えた結果、Googleの検索結果にサイトが表示される機会が増えました。そのため急な上下に見えています。

- 髙橋(三)

- なるほど。これを41社に配って「こんなに上がって、どうして落ちたんだ?」って不思議に思っていましたが、内部からは誰も指摘がなくて気になっていました。

- 髙橋(カ)

- ですが、ここ数ヶ月の伸びは確実に上がっています。

- 髙橋(三)

- 出水さんから「ニュースはまとめて出すより、分けて出すほうがいいですよ」とアドバイスをもらいました。最初、「三セク鉄道だより」をホームページにアップする際、1回に5社分まとめて出して欲しいとお願いしました。そうすると1回読んだらそれで終わりになってしまう、更新頻度が下がるとユーザーの関心も薄れていく。だから「お知らせが常に更新されている」という印象を持ってもらうことが大事なんです。週に1回でも、定期的に情報を出すことで、ユーザーが「また新しい情報が出ている」と思ってくれる。その流れの中でアクセスも徐々に増えていくんです、と言われて「なるほどな」と。

- 竹村

- 確かに、出水さんが一生懸命に説得していたのを覚えています。

- 髙橋(三)

- 「なんで分けるんだ?」と思っていたけど、今では納得しています。印象深いお話でした。

改善提案なども行っているんですか?

- 髙橋(カ)

- はい。ユーザーの皆さんがより心地よく、興味を持って訪れてくださるようにするためには、どう発信すればよいのか、どんな時間帯・どんな内容で記事を届けるのが最適なのか、そういった視点から考えるようにしています。

協議会の皆さんがより良い判断をしていけるよう、数字をもとに情報をお伝えすることを心がけていて、CMS上で記事を投稿するだけでは見えない部分も、アクセスデータを分析することで明らかになります。

大きな改善点というよりも「こういった傾向があります」「このようなデータが出ています」という形で、次の発信のヒントをお伝えしています。

西尾さんは、今どのように携わっているんですか?

- 西尾

- 私は昨年の2月にカルティブのインターンに参画しました。その直後の3月から第三セクター鉄道等協議会さんのサイト運営に携わらせていただいています。

ITリテラシーを磨きたいと思っていたので、本当に貴重な機会をいただいたと思います。解析やレポートを通して、成長できる環境に置かせていただいて、感謝しています。もともと旅行が好きで、高校時代はのと鉄道の和倉温泉駅で部活の大会があり、そこが震災で被害を受けたことが、地方創生への関心のきっかけでした。この業務に関わるようになって、ハピラインふくいやIRいしかわ鉄道とか、各地域の鉄道に乗りに行くようにもしています。

現在は、月ごとに担当を決めて、分析結果をパワーポイントの資料にまとめご報告しています。 - 髙橋(三)

- よくまとめてくれていて、非常に分かりやすい。とても頼りになります。

- 西尾

- ありがとうございます。どのコンテンツが一番アクセスを集めているかを毎回お送りしているのですが、各社の皆さんがそれを見て「こういうテーマが注目されているんだな」と感じて、次の取り組みに活かしてもらえたら嬉しいですね。

- 髙橋(三)

- そうなんですよ。各社とも「こうしたらいい」というアイデアは持っていても、実際に形にするのはなかなか難しい。そこが悩ましいところです。

こまかな施策の積み重ねが変化につながる

その手応えを感じている

ユーザー数が多いサイトだからこそ、インターンの教材としても面白いですよね。

- 髙橋(カ)

- 本当にそう思います。第三セクター鉄道等協議会のサイトは、毎月の基調も上向きです。減るとしてもわずかで、翌月には確実に成長している。数字を見ていても「このサイトには伸びしろがある」と感じられますし、分析のしがいがあります。

急にアクセスの増減があった場合、その原因を丁寧に追うようにしています。こちらのサイトは、外部の媒体やイベントからの影響を受けやすい特性があるので、他の関連メディアや特定の会社さんがイベントを開催した時、そこからどんな波及効果があったのかを分析します。

中でも鉄印帳はもともと非常に人気の高いコンテンツですが、数字で見ても圧倒的な強さを示しています。実際のデータに基づくと「このコンテンツは本当にユーザーに支持されている」と自信を持って言えます。 - 竹村

- オープン当初は月に数千件だったのが、4〜5000件くらいのベースになって、現在は月次10000件くらいのアクセスがあります。ポテンシャル的にはもっと伸びる予感はあります。

- 髙橋(三)

- こう数字が見えると各社と話しても「別に必要ない」という否定的な反応は出ていません。去年は、全国のダイヤ改正の日付情報一覧ページを作ったらいいのではないかという提案が出ました。そのほか各社からいろいろな要望をいただきます。

- 岩岡

- 事務局から提案した会員企業のオンラインショップのページは、結構アクセスがいいんです。去年リンクを整理して公開したときも手応えがありました。こういうのをやることでアクセスが増えるんじゃないかといろいろ考えるようになりました。

- 髙橋(カ)

- 内容について提案をいただいたり、こちらから挙げたりします。先日は、観光サイトからの相互のリンクを設置しました。そういうこまかな施策の積み重ねが変化につながるという手応えを感じています。

- 竹村

- 反響を見ながらお互いに提案し、積み重ねたものが手応えとなって出てきているのが今の時期かなと感じます。最初のスタート地点からしたら、それは非常に大きな変化です。開発当時は、40社分のデータや原稿を集めるのがかなり難航しました。オンラインでフォームに書いてもらうのも説明が難しかったです。そういった連携も当時より取りやすくなりました。

現在は、各社からWordPressで記事を書いてもらい、インターン生が最終確認して、公開作業を行っています。 - 髙橋(三)

- 出水さんには、各社に配布するホームページのマニュアルを作っていただきました。彼女は就職が決まった際に挨拶にいらっしゃいました。多分いまは社会で本領を発揮してやっているのだと想像しています。

- 竹村

- プロジェクトとしてかなり体系的に円滑に回るようになりました。

- 髙橋(三)

- 各社に温度差があって、重要性を体感してくれた会社は投稿頻度が高くなります。やはり、度々交流をもってもらってコミニュケーションが生まれるといいですね。

- 竹村

- 顔が見えて、各鉄道会社さんとお話する機会がある状況になれば、取り組みの形がまた変わりそうです。そのためにも「協議会内部でサイトの価値をどう向上させるか」はこれからのテーマだと思っています。

作業をを引き継ぐだけではなく、

感じたことややりがいなども継承してほしい

インターン生と関わることについてどう感じますか?

- 岩岡

- すごくいいチームだし、我々からの質問にも丁寧に答えてくれるし、報告内容も見やすくわかりやすい。何も言うことはなく、大したもんだなと感心します。

- 髙橋(三)

- そもそも不安要素はありませんが、我々もインターンの皆さんもミスをしうる可能性のなかで、竹村さんが監督してくれてるという点も安心材料です。基本的には信用しきっていて「しっかりやってくれてる」と、ありがたく思っています。レポートを見て、発信した情報を見てくれてる人がいるから、新しい情報を出す意欲にもつながっています。

- 竹村

- 情報発信の精度については、SNSの投稿とかで軽くできてしまう風潮のなかで、正しい情報を出すことの責任感は、どの時代にもなくならないと考えています。41社それぞれに大切にしているサービスがありそれを受ける相手がいるので、そういう精度と責任の体感を学んでもらえたらと思います。

- 髙橋(カ)

- 最初レポートを作るとき「何を求めているのか」「どの情報が欲しいのか」というところで、分からないことばかりでしたが、実際に対面でお会いしてお話を伺うなかで重要なものがわかってきました。役員会で報告した反応のお話をいただくと、よりお二人とその向こう側にいる各社さんのことを想像します。それは、インターネットやメールのテキストだけでは掴めない、対面で会うことによって理解できるものかと思います。

お二人のことを想像して、毎回、どういった情報を伝えるかを考えています。 - 竹村

- インターンメンバーは増えていますので、チーム増員は考えています。ダブルチェックの精度をもっとあげたいです。

- 髙橋(三)

- 我々は対応していただけるメンバーが増えてもらえるとありがたい。一人だと大変だろうなとは思いますので。プロとして業務にあたってもらっている認識で、そこに違和感はありません。

- 竹村

- 出水さんが最初に参加してくれたことが、受け継がれて、いまや地域活動に関心を持つ若者がこのプロジェクトを通して学び、経験を積むきっかけになりました。そういう場をつくることって簡単にできることではないと思います。その意味でもカルティブに三セク協ホームページの運営は大切な縁を大事にするための貴重なものになったと思います。

作業を引き継ぐだけではなく、感じたことややりがいなども後輩に継承していってほしいです。どうしても地味な作業の積み重ねという側面もあるのですが、その積み重ねと継続の中で「こういう良い体験や学びがあった」ということを伝えられたらと期待しています。

- 竹村

- WEBサイトのフッターに、カルティブと地域色協会のロゴを入れてもらってるのはすごく嬉しいんですよね。あそこに載せてもらうことに敬意を感じるというか、信頼いただいてることが形になっている一つだと感じています。なかなか普通じゃないことです。本当にありがたいです。

少しずつだけど、誰かが見てくれるという実感が増えるようにしていきたいですね。自分たちとしても気づいたものを上げられるようにいろんなリンクを張ることを各社にお願いしています。

この支援は長くやればやるほど財産になると思うので、世の中にも、協議会の中にも価値が浸透していけばいいと思っています。 - 髙橋(三)

- 是非お願いします。我々も「始めたからには長くやらないと」と思っています。